要点

·理性关注女童性侵事件的三大拷问:

· 拷问一:不要助长侵害行为。儿童性侵案件中,除了加害人的恶行令人愤怒,更令人痛心的是文化规范的偏见漠视和保护体制的怠慢姑息。

· 拷问二:抓住保护儿童的最佳时机。抓住儿童保护最佳时机,学校、幼儿园、医疗机构、居委会、社会工作服务机构、救助管理机构、邻居、朋友等,都是可能直接发现儿童危险处境。

· 拷问三:如何遏制性侵害?最高检公安部联合督导涉嫌性侵害者涉嫌性侵案,持续跟踪督导及案情进展,呼吁健全我国儿童保护体制机制。

近日,一件涉嫌性侵女童事件使得女童性侵问题再度引发热议,中央两部门已督导介入案件调查,等待客观、公正、及时的警情通报和法院的依法判决。然而,媒体和舆论议论焦点的快速转换令人担忧。那么,如何更理性、更专业的关注女童性侵事件?作为儿童权益工作者和倡导者,提出三个问题供思考。

不要助长侵害行为

文化规范要优先关注儿童合法权益保护

儿童性侵案件,我们的关注点,应聚焦在法律对违法犯罪行为的惩治,以及对受害儿童合法权益的优先保护上。一直以来,儿童性教育被社会和家庭忽视,儿童性侵案件的媒体报道也往往为了迎合读者的猎奇心理和窥私欲,缺少儿童合法权益保护问题的思考分析,造成对儿童的重复伤害和恶意指责。

有人做了这样的比喻,如果我们看到一个人即将从悬崖上跌下,不会过度思考满14岁了吗?怎么到的悬崖上?自己上去的还是被人带上去的?什么目的……更不会转身去找她的家人、关系人提问,人们的焦点只在救人。但当这位儿童不是在物理悬崖,而是处于遭受性侵的社会困境之中,人们注意力的焦点就从“救人”游移开去。[1]

保护体系要发挥作用

儿童性侵案件很难被发现,受到年龄、心理发展等限制,儿童主动求助的几率不高。因此,接到儿童主动求助的相关部门或任何单位个人,一定要向公安机关等报告违法行为。根据《反家庭暴力法》《未成年人保护法》《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》等规定,学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会、社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构及其工作人员等单位和个人,发现儿童遭受或疑似遭受不法侵害的,必须向公安机关报告,否则将追究责任。这就是儿童强制报告制度。

然而,一些案例中我们遗憾的看到,儿童凭借一己之力求助,但并未得到及时、专业的救助。低效甚至失效的儿童保护工作机制,纵容了违法犯罪行为,恶化和加重了儿童的危险处境。

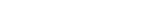

图1:低效的多部门联动模式

抓住保护儿童的最佳时机

只要接触儿童,我们就有机会发现危险。学校老师、幼儿园老师、医疗机构医护人员、居民委员会干部、村民委员会干部、社会工作服务机构工作人员、救助管理机构工作人员、邻居、朋友等,都是可能接触到儿童的人员,有很多机会发现、举报、制止侵害儿童的违法行为。

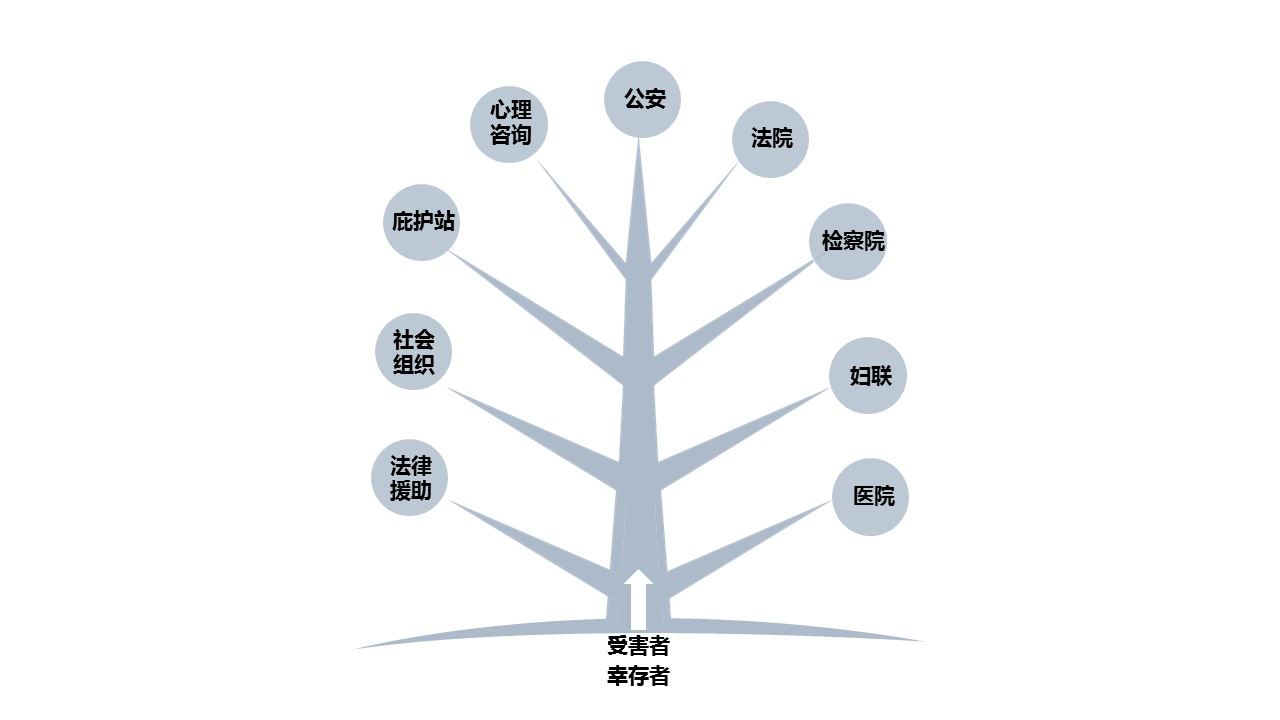

图2:有效的多部门联动模式

如何遏制性侵害?

应理性、持续关注对施暴者的处罚结果,呼吁健全我国儿童保护体制机制。我们看到,儿童性侵是一个成因复杂的社会问题,立法和政策的出台是系统工程的重要一步,同时还有赖于国家对儿童保护工作的资源投入、司法机关的严格执法、社会机构对受害人的全面服务,以及全社会对于儿童暴力伤害文化的持续改造。

相信典型个案的力量,自上而下的推动国家法律制度的改革进步,改变公众和执法部门的固有观念,提升办案和应对技能。在美国、韩国、芬兰、英国等国家和地区,大量儿童保护法案和法律的出台是在一起起儿童性犯罪案件的推动下。[2][3]

希望走进公众视野的每一例儿童性侵悲剧不要被消费和很快遗忘,儿童保护是每个人的责任。

一起行动!

1.广泛传播儿童性教育知识普及读本及课程,支持家庭和儿童做好自我保护;

2.为广大一线农村、城市地区儿童工作人员开发儿童权利与防性侵课程,本土化儿童安全评估与家庭安置标准化工具,支持儿童身边的保护服务落地;

3.呼吁媒体朋友践行《涉及儿童的新闻报道伦理原则》,避免对儿童的重复伤害;

4.强化强制报告主体培训,提高儿童保护意识,督促儿童侵害事件早发现、早报告;

5.倡导儿童保护事件紧急响应机制建设,推动建立公安、司法、民政等部门在涉及未成年人案件处置全流程的儿童保护联动措施;

6.开展研究调查,提出政策建议,倡导尽快出台儿童福利保护立法。

参考文献:

[1]冯媛:这,才是保护女孩的正确姿势!新华网思客,2020/4/13。

[2]美国20年前的儿童性侵谋杀案,用血泪写成了让性罪犯无处可藏的法典,《中美聚焦》,2017年11月。

[3]芬兰:虐童案推动法律修订 英国:五岁必须开始性教育,《海峡都市报》,2013年6月。

文章作者:张柳 儿童福利与保护研究中心主任,资深分析师

文章来源:北京师范大学中国公益研究院